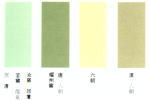

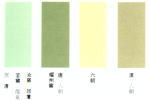

唐(耀州窯)、清代(官窯)のもの

小学館

「やきもの鑑定入門」(出川直樹監修)より

日本では、グリーンの信号を「青信号」と呼び、芝生を「青々」と表現します。

古い時代になると寒色系の色はすべて「あお」と称したのではないかと考えられています。

ここでは装束の色としての「青」をあれこれと考えてみましょう。

まず日本には固有の色表現は「あか(明)」「くろ(暗)」「しろ(顕)」そして「あお(漠)」しかないということを知っておくべきでしょう。

これは古代のみならず現代でも言えることで、末尾に「い」を付けて形容詞として使える色は、この四色と黄色、茶色だけです。「青い空」「赤い夕日」とは言いますが、「緑い森」とは言いませんね。固有四色以外はかならず何かから借用した「何々の色」なのです。「みどり」も「草木の新芽、初夏の若葉」の生き生きとした姿を指し示す言葉です。つまり「萌出る」(もえいづる)という大和言葉が変化したものです。それで生き生きふさふさした毛髪を「みどりの黒髪」と言ったり、赤ちゃんを「みどり子」と呼ぶのです(近頃奇妙に流行している「日本語語源古代朝鮮語説」によりますと「ミドル」=「水の中の石」だそうです。アオミドロといったときの言葉はそうかもしれませんが、みどりの語源説としては弱いでしょう。これでは「みどりの黒髪」はまったく説明できません。牽強付会と思われます)。

つまり赤黒白以外の漠然とした色はすべて「アオ」です。

正月七日に、天皇が内裏の正殿である紫宸殿で白馬を見る年中行事「白馬の節会」は、「あおうまのせちえ」と読みます。これも本来は読み方のとおり「青馬の節会」でした。「青馬」とは灰色がかった毛並みの馬のことで、正月に春の色である「青」い馬を見ると一年の邪気を祓うという古代中国の伝説によるものでした。その後国風文化の興りで日本独自の白色を尊ぶ気持ちから白馬を用いるようになったと考えられています。

この「青馬」の「灰色がかった毛並み」が「あお」なのです。決してブルーの馬ではありません。これだけでも「青」という色が一筋縄ではいかない難物とわかります。

そうしたわけで青色は特定できない色ではありますが、装束の色を考える観点からは、染料である「藍」が導入されてからのことを考えたいと思います。中国戦国時代の『荀子』にある「青は藍より出でて藍よりも青し」という言葉は、藍を発酵させて得た色が「青」としています。つまりブルーです。こうした藍を化学変化させたブルーの色素で染

める技術が日本に伝わったのは、5世紀の応神天皇から雄略天皇の頃といわれています。現在「藍色」と言いますと濃いブルーを意味します。しかし日本では「藍色」はグリーン系の色で、今の「藍色」は「縹(はなだ)」でした。当時の藍色はトウダイグサ科の植物「山藍」の生葉を布に摺り付けた色を指していたと考えられています。

こうして考えますと、言葉と現実の色の同定は本当に難しいものです。そこで色を想定するには、今もある野生動植物を引き合いに出して考えることがもっとも正確と言えるでしょう。

『宇治拾遺物語』(13世紀前半)に面白い話が載っています。

巻第一一 一二四 青常(あをつねの)事

村上天皇の時代に、皇族出身の左京大夫がいました。姿形は上品ですが、背がひょろ高く、声も甲高く、常に青白い顔をしていました。そこで殿上人たちは彼に「青常の君」とあだ名を付けて、いつもからかって笑っていました。

その笑い声があまりに大きいので、帝が「これ。人が持って生まれたものについて笑うなどということはしてはいけない。」とお叱りになりました。殿上人たちは恐れ入って、「もう笑わないように約束しよう。もし今度『青常の君』と言った者がいたら、罰としてみんなに酒や果物をふるまうことにしようね」と取り決めました。

約束してしばらくたって、まだ殿上人であった堀川殿(藤原兼道)が、左京大夫の後ろ姿を見て、ついうっかり「あの青常クンは、どこへ行くのかな」と言ってしまいました。殿上人たちは「やや、約束を破りましたな。罰ですから、さぁおごりなさい」と責め立てます。堀川殿は初めは「やだよ」と言っておりましたが、みんながあまりに責めるので、「仕方がない。あさって『青常の君ごめんなさいの会』をするので、殿上人や蔵人は集まってください。」と言って帰りました。

さて当日。殿上人、蔵人全員が待っているところに堀川の中将がやってきました。直衣姿も素晴らしく、香もかぐわしく薫り、にこやかな登場です。直衣の裾からは青くツヤを出した衵(あこめ)を見せ、指貫(さしぬき)も青色。おつきの隨身三人には、青い狩衣と袴を着せて、ひとりには、青く塗ったトレーに、青磁の皿を乗せ、小桑の実を盛ったものを捧げ持たせています。もう一人は、青竹の杖に、山ばとを四、五羽つけて持たせています。最後のひとりには、青磁の瓶に酒を入て、青い紙で瓶の口をくるんでいます。殿上の間の前庭にこれらを持ってやってきたので、殿上人たちは大いにウケ、笑い騒ぎました。

この声を聞かれた帝は「殿上でいったい何の騒ぎか」とお尋ねになりました。女房が「兼道が『青常の君』と言ってしまったので、みんなから責められて『ごめんなさいの会』をやって騒いでおります」と言うので、帝は「どんな『ごめんなさいの会』なのかな?」と昼御座(ひのおまし)に行かれて殿上の間を覗いて御覧になりました。すると兼道をはじめ随身たちが青い装束を着て、青い食べ物で宴会をしているので、なるほどそれで大ウケしているのだな、とお思いになって、帝も大笑いされました。

それより後は、約束を破る人はいなかったということです。

さて、『青常の君のあがひ(ごめんなさいの会)』の様子は原文ではこうなります。

「その日になりて、「堀川中将殿の、青常の君のあがひすべし」とて、参らぬ人なし。殿上人ゐならびて待程に、堀川中将、直衣すがたにて、かたちは光るやうなる人の、香はえもいはずかうばしくて、愛敬こぼれにこぼれて、参り給へり。直衣のながやかにめでたき裾より、青き打たる出し衵して、指貫も青色の指貫をきたり。隨身三人、青き狩衣、袴着せて、ひとりには、青くいろどりたる折敷に、あをぢのさらに、こくはを、盛りてさゝげたり。今一人は、竹の杖に、山ばとを四五斗つけて持せたり。又ひとりには、あをぢの瓶に酒を入て、あをき薄様にて、口をつゝみたり。」

ここでは青常の君にちなんで、青い物づくしを用意しています。ここから指貫や狩衣の「青」と似た色が推定できます。 「あをじ」は青磁のお皿。青磁の色は還元炎焼成における釉薬の中の酸化第一鉄の含有量により左右されます。時代と窯によって一定の特徴があり、漢の時代にはまだ青色の発色が悪く、唐代にはオリーブ色、宋の時代には水色が強くなります。平安時代に輸入された青磁は唐のオリーブ色が強かったと考えられるでしょう。また、青磁の皿の上に置かれたフルーツ「小桑」(さるなし。マタタビ科の蔓性落葉低木。葉緑黄でやや球形の液果を結び、食用にする。)はまさにくすんだ黄緑色。キウイフルーツの仲間です。そしてグリーンの青竹の杖に山鳩。山鳩の色については下記を参照していただきたいのですが、黄緑系の色と考えられます。

こうしてみますと取材された平安時代中期はともかく、少なくとも宇治拾遺物語が書かれた鎌倉時代前期には青=黄緑系=山鳩の色という共通認識があったということになります。

|

右から漢、六朝、 唐(耀州窯)、清代(官窯)のもの 小学館 「やきもの鑑定入門」(出川直樹監修)より |

|

| 青磁の色票 | 小桑 | |

こうしたことを勘案しますと、やはり青は渋いグリーンと考えて差し支えないでしょう。当サイトの色票では、故実叢書『織文図譜』に添付された実物染色見本をスキャニングし、比較的近いと思われる色を採用しました。

|

|

| 青色 織文図譜 実物染色見本 スキャナ取込 |

左を参考に 色票作成 #465B22 |

青色がくすんだ青緑色だとして、織り色としての「青色」とはまた別のようです。江戸時代以降の現物が残っている天皇の袍である「青色御袍」は経青緯黄、つまり縦糸青色、横糸黄色で織られています。。こうしてみますと「青色」と言った場合には付け色(白絹を織って反物にしてから染色したもの。染め色)の青色と、織り色の青色があって、それぞれ異なるということになります。

『装束雑事抄』 (高倉永行・応永六(1399)年)

「青色袍、練浮織物、文牡丹に尾長鳥、たて青、ぬき黄、裏蘇芳、夏は裏とりて着す。夏冬同物也。」

ここに見られるように、室町時代の初期には、青色の袍は、経青緯黄の織り色であったことがわかります。つまり「青色=青+黄」という変則的な表現になるわけで、ここに表記上の青と実際の食い違いが生じる原因があります。付け色である「青白橡」と、織り色であろう「麹塵」とを混同する記述が多いのは、この「織り色の青色」が間に立っているからだと考えられます。青色袍が付け色から織り色に、いつ頃から移行したのかは、よくわかっていません。

江戸時代、安永九(1780年)、光格天皇(明治天皇の曾祖父)が即位したときに様々な装束の再興がなされましたが、この折りも織り色の「青色御袍」が用いられました。袍の縦横の糸を色換えして文様を鮮明にすることは、他の袍には見えない、この「青色袍」だけの特徴です。同じ桐竹鳳凰麒麟文の黄櫨染の袍は縦横同色です。

| 織り色の青 | 付け色の青 | ||||

|

|

|

|

|

|

| 青色御袍 桐竹鳳凰麒麟 経青緯黄 |

青色御袍 尾長鳥唐草 経青緯黄 |

再現 経青緯黄 |

青色 典侍表着 牡丹文浮織 |

青色 命婦五衣裏地 平絹 |

青色 唐衣裏地 |

右2枚の写真は、江戸時代の天皇の袍で、経青緯黄の「青色」です。

再現は経緯の色構成をしたものです。上下左右から見て綾織りの色変化を体感してください。

右3枚は、享保二十(1735)年桜町天皇即位の際の典侍内侍命婦の装束類。青色が多用されたようです。これら女官の青色は「付け色」で経緯ともに青ですから黄色味が少ない濃いグリーンを呈します。

有職文献

『西宮記』 (源高明・960年頃)

「青色、帝王及公卿以下侍臣随便服之、非蔵人用無文」

摂関期でも、青色は天皇専用色でないことが明らかにされています。

『山槐記』 (中山忠親・12世紀後半)

「譲位後日新帝朝覲、旧主不着黄櫨染、着御青色袍」

譲位した上皇はもう黄櫨染を着ないで青色を着た、とされています。

『枕草子』にみる青色

清少納言は青色と蔵人の熱心なファンであったようで、『枕草子』の中でも何度も賞賛しています。

第五段

「蔵人思ひしめたる人の、ふとしもえならぬが、その日、青色着たるこそ、やがて脱がせでもあらばやと、おぼゆれ。綾ならぬは、わろき。」

(蔵人になりたいと思い続けている人が、加茂の祭りに際して、あこがれの青色の袍を着た気持ちを思えば、そのまま脱がさないでおいてほしいと思う。ただ、正式の綾織物ではなく平絹の袍なのがちょっと残念。)

第十四段

「青色の淵こそをかしけれ。蔵人などの具にしつべくて。」

(青色の淵とは素敵な名前。蔵人の袍にもなりそうに思う。)

蔵人の袍になりそうだから、「青色の淵」が「をかし」という感覚は、いかに清少納言が蔵人の青色に好感を持っていたかよくわかります。

第七十四段

「御簾のいと青くをかしげなるに、几帳のかたびらいとあざやかに、裾のつまうち重なりて見えたるに、直衣の後にほころび絶えすきたる君たち、六位の蔵人の青色など着て、うけばりて遣戸のもとなどに、そば寄せてはえ立たで、塀の方に後おして、袖うち合わせて立ちたるこそ、をかしけれ。」

第八十八段

「めでたきもの (中略) 六位の蔵人。いみじき君たちなれどえしも着たまはむ綾織物を、心にまかせて着たる青色姿などの、いとめでたきなり。」

ここでは、もう手放しで蔵人と青色を誉め称えています。

第百九十二段

「六位の蔵人の青色もあへなむ、緑衫はしも、あとのかたにかいわぐみて、暁にもえ探りつけで、まどはせこそせめ」

第二百九十二段

「蔵人の青色などの、いとひややかにぬれたらんは、いみじうをかしかるべし。緑衫なりとも、雪にだにぬれなばにくかるまじ。昔の蔵人は、夜など、人のもとにも、ただ青色を着て、雨にぬれても、しぼりなどしけるとか。今は昼だに着ざめり。ただ緑衫のみうちかずきてこそあめれ」

第二百九十六段

「太刀の後にひき掛けなどして立ちさまよふは、されどよし。青色をただ常に着たらば、いかにをかしからむ。」

ついには全然関係ない検非違使の尉にまで「青色を着せたら・・・」という想像までしています。

『源氏物語』に見る青色

「行幸」

「行幸といへど、かならずかうしもあらぬを、今日は親王たち、上達部も、皆心ことに、御馬鞍をととのへ、随身、馬副の容貌丈だち、装束を飾りたまうつつ、めづらかにをかし。左右大臣、内大臣、納言より下はた、まして残らず仕うまつりたまへり。青色の袍、葡萄染の下襲を、殿上人、五位六位まで着たり。」

(行幸とは言っても、必ずしもいつもはここまではしないのだが、今日は親王たちや、公卿たちも、皆特別に気をくばって、御馬や鞍を整え、随身、馬副人の容貌や背丈、装束をお飾りになっている様子は、なんとも見事で美しい。左右の大臣、内大臣、大納言以下、言うまでもなく一人残らず行幸に供奉した。青色の袍に、葡萄染の下襲を、殿上人から五位六位までの人々が着ていた。)

史実の大原野の行幸を再現したかのような記述で、六位までも青色袍着用です。

「澪標」住吉詣

「松原の深緑なるに、花紅葉をこき散らしたると見ゆる表の衣の、濃き薄き、数知らず。六位のなかにも蔵人は青色しるく見えて、かの賀茂の瑞垣恨みし右近将監も靫負になりて、ことことしげなる随身具したる蔵人なり。」

(深い緑色の松原の中に、花や紅葉をまき散らしたように美しく見える袍の濃い薄いは数知れない。六位であっても蔵人は青色の袍で目立つ。かつて加茂の瑞垣を恨んだ右近丞も今は衛門府の尉として、ものものしい随身を引き連れた立派な蔵人になっている。)

「乙女」

(行幸に付き従う公卿たちや親王の方々も、その日の装束には特別に気を配っておいでである。そうした皆さまは全員青色の袍に桜襲の取り合わせ。帝は赤色の袍をお召しである。お呼びのあった源氏の大臣が参院した。帝と同じ赤色の袍を着ているので、源氏の美しさが一層輝いた。)

ここでもやはり、天皇が赤色、その他が青色の行幸です。光源氏が天皇と同じ赤色なのは、まったくの例外です。

『石清水御幸記』 (西園寺公衡・弘安11(1288)年)

「次出御、於階一級着御々沓、兼召次持之、臨期庁官取之伝蔵人、々々判官説春青色、不帯剣笏、専失礼也、且所陳甚不当也」

やはり行幸メンバーは青色袍であったと記載されています。

『延喜式』(縫殿式)

「青白橡綾一疋 刈安草大九十六斤 紫草六斤 灰三石 薪八百四十斤」

橡(つるばみ)色は謎の多い色です、一般的には「橡」がブナ科コナラ属クヌギの古名であることから、その実で染めた色、薄い茶色を「橡色」と呼び、それを特に「白橡」と称したと考えられることが多いようです。しかし現在の装束界で「白橡」というのは完全な白色であり、一条兼良が言うように「つるばみハ、いらざる」扱いになっています。

さて、『延喜式』では「青白橡」は「刈安と紫草」で染める色とされていて、もうクヌギの出番はありません。平安前期には既にこうなっていたわけです。これをどう解釈したらいいのかは諸説ありますが根拠となるものはありません。

「青赤の橡色は、クヌギの実の熟度による色変化を表現したもの」という説もありますが、「青橡」「赤橡」なら理解できますが、染め色である「白橡」に付されるのがいまひとつ納得のいかないところです。それとも媒染による色変化を表したものなのでしょうか(橡染めの媒染に鉄を使うと黒に近い忌色「黒橡」になります)。あるいはまったくの推測ですが、染色技術が発達していなかった古代の染め色の代表として「橡色」というものがあり、「伝統色」というような意味で付属した単語である、とでも考えたら良いのでしょうか。クヌギは「国木」がなまったといわれるほど日本を代表する樹木でしたから。

有職文献

『西宮記』 (源高明・960年頃)

「麹塵与 青白橡 同一」

この時代、青白橡を麹塵と同じ色として呼んでいたらしいことがわかります。

『花鳥余情』 (一条兼良・1472年)

「橡に二色あり。あをきハ青色、あかきハ赤色也、ともにつるばみハ、いらざるに、此の名をえたるいと心えぬ事也」

『胡曹抄』 (一条兼良)

「青色は、麹塵とも、青白橡とも云う」

『西三条装束抄』 (三条西実隆・15世紀後半から16世紀前半)

「青色 文同黄櫨染 是天子の御袍也 臨時祭 舞御覧 庭座 賭弓 又は弓場始 などの晴の時召す 青白橡と称する是也」

今日から見れば、平安時代も室町時代も同じような「むかし」ですが、室町時代から見ても平安時代は「むかし」であり、当時すでに延喜式や源氏物語に記載されている内容はよくわからずに、さまざまな解釈がなされていたわけです。

ともかく、ここではあくまでも一条兼良、三条西実隆という権威の言に従い、「青白橡は青色と同じ」、と解釈しておきたいと思います。少なくとも有職故実の完成期である室町時代の共通認識はそうなっていたのですから。ただし付け(染め)色の青白橡を、織り色(経青緯黄)としての「青色」と同じに考えるのが妥当かどうかは判断に迷います。

装束の混乱期、黄櫨染の製法が失われた頃の一時期、青色が黄櫨染と混同されて理解されていた時期がありました。例えば『餝抄』(土御門通方・鎌倉時代)に「麹塵天子常に着御 黄櫨染と称す」ともあります。

黄櫨染は 櫨を用いて黄色に染めた上に赤紫の蘇芳を上掛けした色です。青白橡も黄色に紫を掛けた色。そこで混乱が生じたのでしょう。青白橡は、#9F9E6Dのようなカーキ色で色票表示されている場合があります。確かに黄色に少しの紫を加えれば、グリーンというよりもカーキ色のような発色を見ることが多いようです。刈安と紫草でグリーンを出す染色は非常に高度な技術を要するそうです。

なお『枕草子』第三十七段に「白樫といふものは、まいて深山木の中にもいとけ遠くて、三位、二位の袍染むるをりばかりこそ、葉をだに人の見るめれば」とあります。橡は樫ではありませんが、白樫をどのように浅紫に用いたのか、謎ではあります。

|

|

|

|

| 年中行事絵巻 (12世紀末) |

天子摂関御影 後二条院 (14世紀後半) |

よくある 青白橡の 色票#9F9E6D |

再現 経紫緯黄 |

年中行事絵巻には「晴装束」としての袍がよく描かれています。ここでは年中行事絵巻(内宴)、仁寿殿における献詩被講の場面。天皇の前に公卿が麹塵の闕腋袍で集まっています。こうした「晴」の席では「一日晴」と称して、臣下も青の袍を着用したのです。椅子に座っている後ろ姿が天皇。公卿たちと比べると赤みが強い色の袍を着用。これは「赤色」(赤白橡)を表しています。つまり青白橡よりも赤白橡のほうが格上とされていました。天皇が青色御袍を着用するときには、臣下は麹塵袍を着用しないことになっていました。

また天子摂関御影における青の表現を今見ますと、いかにも「青白橡」のようですが、顔料の退色を考えますと、見たとおりには解釈できません。

再現は、経紫緯黄で綾織りのように構成したものです。青白橡は後染めですから織り色ではありませんが、上下左右から見て色変化を体感してください。黄櫨染のように見えたり、青色のように見えるのが実感できるでしょう。延喜式の青白橡は、このようなものであったのかもしれません。

『源氏物語』(藤裏葉)に見る青白橡

「夕風の吹きしく紅葉の色々、濃き薄き、錦を敷きたる渡殿の上見え紛ふ庭の面に、容貌をかしき童べの、やむごとなき家の子どもなどにて、青き赤き白橡、蘇芳、葡萄染など、常のごと、例のみづらに、額ばかりの気色を見せて、短きものどもをほのかに舞ひつつ、紅葉の陰に帰り入る程、日の暮るるもいとほしげなり」

舞楽装束では現在でも青色と赤色の装束を着用します。舞楽には唐楽(中国から渡来した音楽)を伴奏とする「左方」と高麗楽(古代朝鮮半島から渡来した音楽)を伴奏とする「右方」があります。「左方」は赤色、「右方」は青色の袍を着るのがならわしです。

一般的には、麹塵も織り色の青色、山鳩色と同じ色を指すと考えられています。

|

|

| 麹塵 女官唐衣 |

麹塵 装束織文図会 版画 |

上で示した享保二十年の女官唐衣の麹塵色生地(経青緯黄)です。また版画は『装束織文図会』所載の麹塵図です。

麹(こうじ)の塵(ちり)とは何か?

ひとことで言えば、コウジカビの色です。

『礼記』(月令)

「季春月 天子乃薦麹衣于先帝 注曰 麹衣 衣色如麹花黄也 又黄桑之服者 色如麹塵 象桑葉始生之色也」

古く中国で天子の装束の色とされた麹塵色ですが、これは麹(コウジ)カビの色のことです。なぜコウジカビが天子の色かと言えば、それは太陽が輝くような黄褐色であったからです。しかし日本での麹塵はくすんだ緑色、これにはコウジカビの種の違いによるのです。

東洋で用いられていた麹は、2種類に分類できます。一つは「餅麹」で、日本以外の東洋の酒はほとんどこの麹が利用されています。もう一種は日本酒だけで利用されている「散(ばら)麹」です。それぞれ着生するカビの種類は違うのです。餅麹には「クモノスカビ」、「ケカビ」というカビが着生し、散麹には「コウジカビ」が着生します。その中でも日本酒用の散麹には黄緑色の「キコウジカビ」が用いられます(室町時代には、このキコウジカビの胞子を集めた粉末状のものをタネ麹として販売し、これを麹塵と呼んでいたそうです)。

|

|

コウジカビの色は淡黄色〜黄緑色です。 種株によって差がありますが、アオカビほど ブルーが強くはありません。。 |

| ケカビ | コウジカビ |

有職文献

『李部王記』 (重明親王・950年頃)

「踏歌ノ人装垂纓ノ冠麹塵ノ開腋袍白下襲着深沓持白杖」

「大原野行幸 其装束御赤色袍、親王、公卿、殿上侍臣、六位以上 着麹塵袍、今案、主上赤色御袍ヲ着給、其外親王公卿以下ハ、皆青色闕腋ノ袍」

行幸では天皇が赤色の御袍、その他は親王以下六位まで全員が青色を着用したということが、ここで明記されています。

なお、踏歌とは唐から伝わった正月行事で、歌を歌いながら、足で拍子を踏んで舞うものです。天元二(979)年をもって開催されなくなりました。

『西宮記』 (源高明・960年頃)

「踏歌供奉、着無文麹塵、闕腋、白下襲」

「青色ノ麹塵袍白キ下襲半臂白石ノ帯深履綿花白杖」

踏歌などの宮中行事の際も、臣下は麹塵袍を着用したのです。

『小右記』 (藤原実資・11世紀初)

「可着御位御衣歟 将可着御麹塵歟」

『江家次第』 (大江匡房・12世紀前)

相撲召仰「巳刻御南殿 御位袍 延喜五年麹塵御挿鞋 不例御時御直衣」

『中務内侍日記』 (13世紀末)

弘安十年十二月五日、臨時祭なり。使は花山院宰相中將、清凉殿に出御なる。麹塵の御袍、躑躅の御下襲、御簾に殿下御まゐりあり。

『胡曹抄』 (一条兼良・16世紀中)

「天皇袍 (中略) 麹塵袍 号青色 文桐竹鳳凰 賭弓 臨時祭庭座 五月競馬等用之也」

麹塵袍を「青色と号す」とわざわざ記載しているのは、「付け色の青でなくて、織り色の青ですよ」ということを強調したのでしょう。

『梁塵秘抄』ものづくし358

「婿の君、冠者の君 何色の何擦か好うだう 着まほしき麹塵」

麹塵が若い公達に人気の色だったことが流行歌でわかります。

『侍中群要』

「麹塵袍、除節会並主上着御日之外、可然●(手偏に曷)焉所必着之」

蔵人は節会と天皇が青色を着る日以外は、いちも麹塵袍を着用していたと言うことです。『侍中群要』は蔵人のマニュアル本で、「侍中」とは蔵人の唐名です。

山鳩色は麹塵と同じ色と言うのが一般的な考え方です。

『平家物語』(先帝身投)

「山鳩色の御衣にびんづら結はせ給ひて御涙におぼれ、ちいさくうつくしき御手をあはせ、まず東をふしおがみ伊勢大神宮に御暇申させ給ひ、其後にしにむかはせ給ひて、御念仏ありしかば、二位殿やがていだき奉り、『浪の下にも都のさぶらふぞ』となぐさめ奉って、千尋の底へぞ入り給ふ」

平安〜室町時代の文献には、平家物語以外あまり「山鳩色」の字句は見えませんが、江戸時代の辞典類には記されています。

『書言孝節用集』

「山鳩色 ヤマバトイロ 本名麹塵袍 天子御衣」

『和漢三才図会』 (寺島良安・正徳二(1712)年) (●は草かんむりに盡)

「麹塵ハ●草(刈安のこと)紫草及灰等ヲ用テ染ム黄色ニ青ヲ帯ブ 又山鳩色ト称スモ是也」

その後出された有職書にはたいてい「青色は麹塵、山鳩色と同じ」といった記載がされています。

『装束窓秘抄』

「麹塵袍 (中略) 俗ニ山鳩色ナドト云フ」

『装束図式』 (出雲寺和泉掾・元禄五(1692)年)

「或又山鳩色ナド云フモ、麹塵ノコトナルベシ」

山鳩色の説明として「山鳩の首から背にかけての緑みの鼠色からきた色名」のような説明がなされます。そして色票としてグレーにわずかにグリーンの混じった色が提示されることが多いようです。確かに鳥類図鑑で「ヤマバト」の写真を見ますと、グレーや茶色が強く、あまりグリーンを感じません。しかしここで考えなければならないのは「ヤマバトとはどんな鳥のことか?」という基本的な問題です。

新明解国語辞典(金田一京助)によると

やまばと:【山鳩】

1、山に住む鳩。

2、我が国で最も普通の野生のハト。からだは灰色で、羽に茶色と空色の模様がある。デデッポッポーと鳴く。肉はうまい。キジバト。

3、わが国特有のハト。全体がほぼ緑色で美しい。アオバト。

となっています。ここで注目すべきは3のアオバトです。

|

|

アオバト |

| キジバト 今はこちらが ヤマバトとされる |

アオバト ♂は肩が赤紫色 |

現在もっともポピュラーな鳩は公園で見るドバトです。これに対して山にいる鳩は「ヤマバト」と呼ばれ、これは正確には「キジバト」なのです。ドバトがいるからこそ、それとは違うちょっと珍しい山の鳩と言うことで通称「ヤマバト」と呼ばれるのでしょう。栽培種のタデ科植物「藍」に対してトウダイグサ科の多年草を「山藍」と言うように。

さて、ではドバトですが、これは日本の在来種ではなく西アジアのカワラバトが輸入改良された鳥と言われています。そうなると問題になってくるのが何時代に輸入されたかということです。記録では室町時代には入っていたようで、まず「塔鳩」と呼ばれ、それが「堂鳩」になってドバトと呼ばれるようになったそうです(宇佐八幡を本家?とする八幡信仰では鳩は神のお使い。「ハト」という名称が帰化氏族の「秦」から来ているという説もあり、大和時代から来日しているという考え方も出来ますが、確証はありません)。

仮に室町時代にドバトが輸入されたとしますと、平安・鎌倉時代に見られるポピュラーな鳩はキジバトであったということになります。ドバトがいない時代、普段目にするキジバトをわざわざ「山」をつけて呼ぶのは不自然です。キジバトがただの「鳩」だとしますと「山鳩」に該当する鳩は、生息数を考えてもアオバトしかいないでしょう。日本に生息するハトは他にも数種いますが、シラコバトのような希少種ですから。

そう考えますと、平安時代の「山鳩色」は「アオバトの色」と推定できないでしょうか。色彩の本では「山鳩色=ヤマバト(キジバト)の羽の色」と記されているものが多いですが、ここでは以上のことから山鳩=アオバト説で考えてみたいと思います。そうなると今までのグレーゾーンから急にカラフルな展開を見せます。

仮説:青色はどのように変化したのか??

仮説:青色はどのように変化したのか??

あくまでも仮説ですが・・・。

平安時代、天皇や蔵人の着ていた「青色」は「青白橡」の略称(天皇が着た「赤」は「赤白橡」の略称)ではなかったのでしょうか。また、青白橡は唐にならって「麹塵」とも呼んだ・・・と。その染色法は延喜式にあるように黄色と紫で緑灰色を産み出すという難しいものであり、鎌倉時代にはその製法が途絶えてしまった。

かと言って経青緯青の、グリーン一色の袍とするわけにもいかず、経青緯黄の織り色綾物にして、光線で色合いが変わる玉虫色のグリーンとして、これを古制に従って「青色袍」と称し、この織り色を「麹塵」とも「山鳩色」とも呼ぶようになった。ただし延喜式に染色法が明確な青白橡とは言うわけにもいかず、ここに「青色袍」の色は青白橡とまったく違うものとなった。

・・・以上の想像はいかがでしょうか?

天皇の秘書官「蔵人」には蔵人頭2名、五位蔵人3名、そして天皇の給仕の他、殿上の雑務実務を担当する六位蔵人が4〜5名います。このうち六位蔵人が「青色の袍」を着ていたことは『枕草子』に何度も登場する事実です。

さて、一般的に青色は「極臈の蔵人が天皇から拝領して着用した」とされていますが、本当のところはどうだったのでしょうか。まず六位蔵人の序列を示しますと、任官の順に「極臈(ごくろう)」、「差次(さしつぎ)」、「氏蔵人(うじくろうど)」、「新蔵人(しんくろうど)」となります。このトップである「極臈」だけが天皇のお古の青色袍を下賜されたと言われるのですが、果たしてそうでしょうか。『枕草子』では「六位蔵人」とあるばかりで、「極臈」についてはまったく触れていません。清少納言の性格からして、極臈だけが青色を着るのならば、必ずそうした記述がなされているように思えますが、疑問が残ります。

清少納言の時代の50年ほど前の『西宮記』には、こうあります。

「行幸并新嘗会五節預蔵人等、必着麹塵服、凡蔵人等着禁色之意、為給御衣也、然而未見着赤白橡衣之例、主上服(御)菊塵之日、蔵人不知其由、着同色服之時、登時改其服、内宴之日、臣下皆着菊塵、主上服御赤色、而或第一上卿服同色之袍、是又例也、有旧例之中、故貞信公并小野宮大臣、度々着赤色、但延喜之間、国経大納言時々着赤色云々、」

どこにも「極臈のみ」とはなく、六位蔵人全般が麹塵を着ていたようです。

故実書としては

平安後期の『江家次第』には加茂の祭りに際して、雑色や蔵人所衆に「若有青色不具之前駈者」ならば、「有仰召蔵人、青色給之」というのです。下級役人が青色の袍を持っていないならば支給します、とまでの配慮がなされています。天皇専用色とは考えられない措置です。

また『装束雑事抄』(高倉永行・室町初期)に

「此の青色は、殿上人、六位の蔵人一臈必着之。晴の時は三人迄着して、路次供奉、庭上迄参内す。堂上は、一人ならでは着せず。院以下諸第へ参ること子細なし。又一臈蔵人は、公方御袍黄櫨染をも下されて、細々着用之。此御袍をば、公方の御束帯の日は着せず、私の青色を着す。又臨時祭、庭座の時は、私の青色も着せず、位袍を着す。是公方青色を着御の故也」

と記されています。注記ではなんと極臈が拝領するのは黄櫨染の袍であるとされていますが、これは大いに疑問です。ただ、青色袍には拝領品ではなくて「私」製品もあるのだということは重要です。拝領の事実(許可)があれば、あとは私製できたということです。

極臈だけが青色着用というのは、少なくとも室町初期には平常はそう定められており、晴の日はその他の六位蔵人も着用したらしいことがわかります。

『装束雑事抄』を受けたらしい『文容』には高倉家説として

「尾長鳥と唐草を付く、地下へ下さるるは是也。此御袍、御上めさせらるるやしらず。極臈へ拝領之為計に調ふるるか。可考、餘の御服は黄櫨染なり。極臈拝領之麹塵は、御めしの文を付る事決て無之、新に麹塵にして、御文は付かず、色斗也。」

ともあります。拝領品が実際に天皇の「お古」であったかは「しらず」と言い切っており、「拝領のために桐竹文をつけずに色だけ麹塵にしたものを、別に作ったのだろう。」と推測しています。

さらに『禁裏御装束記』には

「第一蔵人極臈は青色物なり 晴の時 第二蔵人も着なり 山吹唐草に山雀なり 是を麹塵袍と云ふ」

『装束文餝推談』には

「後世事によりて、公卿侍従に給ひ、或は極臈及第二第三の蔵人に給ふなれば、是によりて、山鵲俗に尾長鳥といふに山吹、唐草を用ひらるる歟」

とあります。

こうした故実書も伝聞書きが多いので、そのまま鵜呑みにするわけにはいきませんが、上記のように行幸や内宴など晴れの時には、場合によっては六位までが全員青色の袍を着た事実もある以上、禁色ではあっても、それほど特殊な例外的拝領物ではなかったのではないでしょうか。完全に天皇専用色である黄櫨染とは違い、宮廷における第一等のお洒落服、といった扱いが青色の袍だった、と考えてはどうかと思います。

『装束雑事抄』には青色袍の文は「牡丹に尾長鳥」とあります。記録では安永九(1780年)、光格天皇の即位に際しての「装束ご再興」で青色袍にも桐竹鳳凰の文が付いたとされます。しかしまた、室町前期に描かれた「天子摂関御影」の二條院は青色袍に桐竹文らしき(剥落がひどく明確ではない)文が見え、後醍醐院は青色ですが文様はありません(省略されたと考えられています)。このあたりの判断は難しいところです。天皇の青色御袍に桐竹鳳凰麒麟の専用文があったとしますと、これをそのまま下げ渡して蔵人に着用させたとは考えにくく、禁色勅許のように「青色を平常着ても良い」というお許しであったのでしょう。この場合は厳密な意味での「お古」ではないようです。ただし牡丹に尾長鳥の文であれば下げ渡し可能かも知れません。それで『装束雑事抄』の「公方御袍をも下されて、細々着用之」と符合します。今後の研究を待ちたいものです。

なお、一部の文献にこれらの色について「魚綾」と書かれていることがあります。これは「ぎょりょう」と読み、天皇「御料」のことを表したものです。

おまけ : 鳩杖(はとづえ・きゅうじょう)のはなし

今でも市役所などが高齢者に記念品として「鳩杖」を贈るところがあります。

これは宮中の儀礼をもとにした風習で、遡れば古代中国に発します。

『後漢書 礼儀志』には80歳の者に「礼を加え、玉杖を賜う。それは鳩の飾りのあるもの」と書かれています。なぜ鳩かということになりますが、これは「鳩は餌を食べてもむせないので、これにあやかって老人が食べ物をのどに支えないように願って」ということだとも書かれています。この他にも「鳩には三枝の礼あり」とう親孝行を表したものであるとか、さまざまに言われています。

日本で「鳩杖」が文献に登場するのは鎌倉時代の建仁三(1203)年十一月二十三日『後京極摂政別記』のに書かれている藤原俊成の九十の賀で、後鳥羽上皇から鳩杖を賜わった、とあります。この鳩杖は木製で銀の一枝二葉の竹形を付け、その上に純銀の鳩の飾りがついている豪華な拵えで、これ以後高齢者の宮中杖は鳩杖とされたようです。

その後、江戸時代に杖御免という許しだけ出て実際の杖は自分で作るようになり、明治以後も「宮中杖被差許」という許可が出る制度になっています。明治以降の許可基準は(1)親任官で80歳を越える者、(2)特旨による者、(3)三人の天皇に仕えた旧公家当主とされました。

宮中杖としての鳩杖下賜は、なんと昭和の戦後まで続きました。昭和四十(1965)年十月十五日、昭和天皇は吉田茂の米寿の祝いに鳩杖を下賜されました。これが宮中における鳩杖下賜の最後の例です。

一方、神職の世界では鳩杖は生き残っています。神社本庁は神道界での最功績者に「長老」の称を贈り、その中でも77歳以上の者には鳩杖が贈呈されているのです。